资佰的美丽糖衣

文/海杰

我猜资佰是重活了一回。

这个身材健硕,装扮酷似刘欢的云南人,应该去做生意,应该是走在茶马古道上的,抽着水烟,弄不好,搞个头领当当,那日子多半是惬意而逍遥的。但他偏偏玩了摄影。

我之所以说他重活了一回,是指他把那些惨烈的生命现场消磨掉,悄悄地把疼痛忍了,然后包裹起来,内化为自己的美学取向,看上去就像是没事情一样。

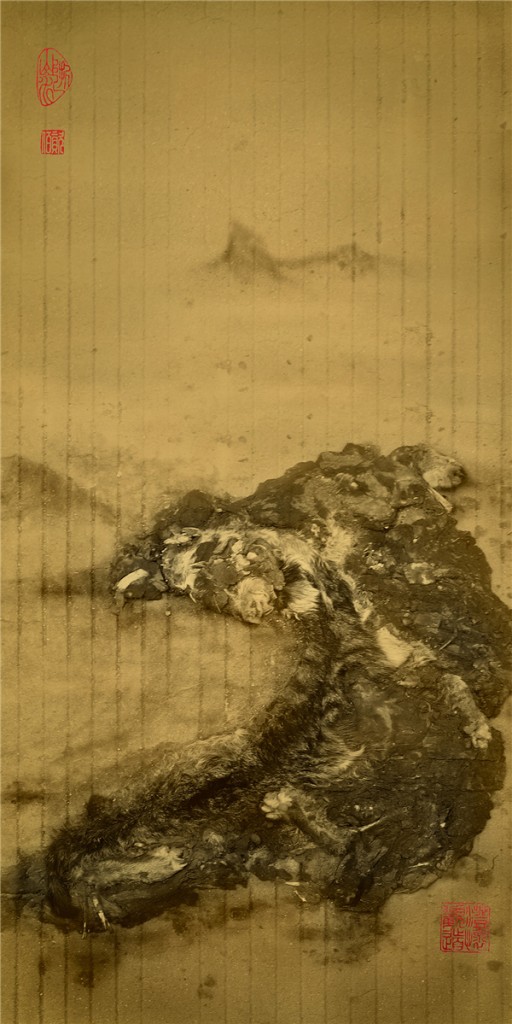

我说的就是他的最新作品《逝山水》。

在《逝山水》中,资佰像是一个制造胶囊的人,他给一些事件现场涂上了美丽的糖衣外壳。所以,那些看上去很美的类似于古山水的作品,却是一些让我们倍感意外的场景:动物(猫、狗、蛇等)在公路上被汽车碾压的尸体痕迹,现场可辨度不高,只留下很难看出的血迹和皮毛。摄影师用山水的形式表现出来,经过细节处理和影调褪色,这些暴力现场变成了发黄的古画卷,从而隐藏了暴力性。

我们生活在现代都市景观之中,大部分时间,我们高开低走,内心惨淡,蹒跚前行,并且随时得承受社会带来的重击。加之海量的资讯,导致我们无所不知,敏感而且惊悚,量化的加剧,再一起导致我们用娱乐战胜恐惧。我们是受害者,同时也是肇事者。

除了这些都市景观带来的心理恐惧之外,暴力叙述也已成为一个困境。

在当下,暴力叙述已越来越失去了它自身的表达力和可信度,因为在暴力现场越来越多地被曝光的今天,网路的发达与传播渠道的多样化,以及事件的频繁度,已经使得暴力本身变得平凡,甚至平庸,以至于被消费,进而成为娱乐的一部分。如何让暴力现场成为被关注的对象,并在表达上不会遇到厌倦,已成为一个难题。特别是在悲悯心和同情心日渐西山的今天,暴力的意义已走向内部,成为内部的病变,并未实现对外的释放和冲击。这是精神变异的一种表现。

鉴于此,更多像资佰这样的摄影师正在变换表述方式,以美好的“包装”来重新践行对于失去社会有效表达的暴力的关注。这种表达,作为主体的暴力行为或暴力现场被隐藏在美好而且盛行的表达躯壳中,从而使得隐暴力叙述成为可能。这时候,那些无关紧要却又适合观赏的山水就走到了前台。

于是,挂在展厅的《逝山水》,美丽的山水一再让观众变得享受,而一旦得知画面的内容构成,这种山水则变成了反作用:愈加美好,则变得愈加残酷。这种美好成为一种策略,让摄影师在更大的话语空间里去表达反思。这些场面我们在生活中司空见惯,它们在视觉系统里已经成为被忽略的情景,而资佰放在一个美好的,山水的意境中,让观者从美好的云游中坠落在事故现场,这种反差一再考验我们的心理承受力、良知以及反思能力。而作为创作者,他在创作中将暴力视觉内化和直接的痛感进行内嵌,由此与观众不同的是,他的创作使得自己经历了生命的另一种训练。

资佰在《逝山水》中先于我们一步承受了第一现场的疼痛,所以,我们只能是那些听他讲故事的人,没有目击者的体验,但在《逝山水》中,我们得尝尽那层糖衣,触及苦涩而又触目惊心的暴力本身。

这是迟早的事。

2010-7-9 上海